人工智能+物理模型:加速有機微污染物去除膜的理性設計

在日常生活中,我們喝的水,看似清澈干凈,但其中往往潛藏著一種“看不見”的威脅——有機微污染物(OMPs)。它們來自農藥、藥物、個人護理品等,分子小、濃度低,卻毒性頑固,難以降解。世界衛生組織早在2022年就發出警告:OMPs已經成為飲用水安全和生態環境的重大威脅。雖然膜分離技術(特別是聚酰胺薄膜復合膜)因其納米級孔徑和電荷特性顯示出潛力,但由于污染物結構復雜、性質多變,即便使用相同的膜材料,去除效果也常常大相徑庭,甚至出現矛盾結果。這讓膜設計和篩選長期停留在“經驗主義”階段。

我校自動化學院(人工智能學院)梁立軍副研究員基于人工智能+化工新材料交叉領域研究,聯手浙江大學張林教授提出了一種全新的“數據-機理融合”設計框架。他們開發的DMF-MRL模型(Data-Mechanism-Fused Molecular Representation Learning),通過將機器學習與物理模型深度結合,揭示了污染物與膜之間的復雜作用規律。研究發現,影響去除效率的關鍵并非單個官能團,而是多個基團之間的“耦合效應”。基于此,團隊不僅建立了一個系統性的“分子–膜互動知識框架”,還提出了可操作的膜改性策略,并在實驗中成功驗證。相關成果以“A smart framework to design membranes for organic micropollutants removal”為題發表在《Nature Sustainability》上,我校研究生趙子航為共同一作。

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41893-025-01617-6

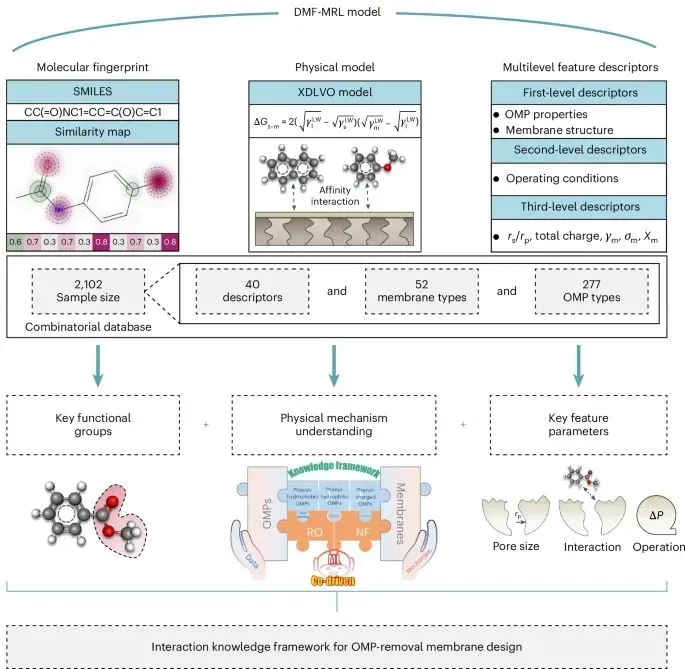

圖1:DMF-MRL的構建

如圖1所示,研究的第一步,是構建一個能真正理解分子與膜相互作用的“智慧大腦”。為此,團隊將277種污染物、52種膜材料、2102組實驗數據輸入DMF-MRL模型,并引入了兩大物理機制:尺寸篩分和電荷排斥效應。研究團隊借此繪制出一張“互動知識圖譜”,像是水處理領域的導航圖,幫助我們少走彎路。

在傳統認知中,甲基(–CH?)常被認為是影響去除的關鍵基團。但AI模型揭示,真正的主角其實是苯基(–C?H?),而且它對去除效率起負面作用。同時,研究團隊基于AI模型進一步探索了苯基與其他基團結合后的表現,創新性的提出了污染物基團間的合作與博弈,是決定它們能否被成功攔截的關鍵。

最后基于AI框架,對膜污染物去除提供了“對癥下藥”的指導思想:針對不同污染物,選擇合適的膜材料和調控策略,并成功制備高效去除污染物膜。

結論與展望

這項研究為水處理膜的設計提供了一條全新路徑:從“經驗驅動”走向“數據+機理共驅動”,是人工智能在化工新材料領域研究的又一典型案例。它實現了從模型預測到實驗驗證的完整閉環。未來,這一方法有望與高通量虛擬篩選、智能優化算法、生成式AI結合,快速發現新膜材料。設想一下,未來科研人員或許只需輸入目標污染物,就能由AI自動設計并推薦最佳膜方案。這不僅意味著飲水安全的提升,更是全球可持續水環境治理的重要一步。

作者簡介

梁立軍,本科畢業于浙江大學,博士畢業于瑞典皇家工學院,現為杭州電子科技大學自動化(人工智能)學院智能控制與機器人研究所副研究員,杭電上虞研究院副院長,兼任歐洲環境、生態與可持續發展華人學會(CESEES)青年理事會委員、中國化工學會化工大數據和智能設計專委會委員,擔任化工國際三大期刊Chemical Engineering Science副主編,AI for Science青年編委。其長期從事分離膜材料智能設計和傳質機制研究工作,特別是通過發展融合物理方程的機器學習技術,以數據知識雙驅動的科研范式構建人工智能膜設計框架,設計了一系列新型高性能膜材料。近年來以第一作者或者通訊作者發表SCI論文70余篇,其中包括Nat. Sustain. 1篇, Sci. Adv. 1篇、Angew. Chem. Int. Edit. 2篇,主持國家自然科學基金項目3項,重點研發課題1項。